咨询电话

-

咨询电话

咨询电话 -

0311-80761656

-

手机:13731188192

-

联系人:王老师

培训方案推荐

教学基地推荐

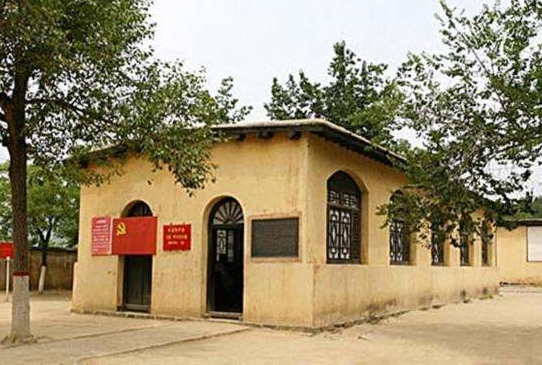

西柏坡干部培训:以真创新见真章

发布时间:2025-11-10 11:33:01

在新时代的浪潮中,干部教育培训工作的重要性日益凸显。西柏坡,作为“赶考”精神的发源地,以其深厚的红色底蕴,为各级干部提供了宝贵的精神钙片与行动指南。西柏坡干部学院开展的西柏坡干部培训项目,正是传承这一精神的核心载体。然而,在倡导创新、追求实效的今天,我们必须警惕一种倾向:将创新异化为华而不实的“假把式”。

一、思想上“破藩篱”:根植西柏坡精神,摒弃创新“花架子”

创新的首要前提是思想的解放。西柏坡时期,我们党面临着历史性转折,其伟大成就正是源于思想上的巨大勇气与智慧,敢于打破旧有模式的“藩篱”。今天的西柏坡干部培训,绝不能仅仅满足于形式上“标新立异”,诸如简单运用些新媒体技术、更换些教学场地、设计些新颖课程名称等表面文章。这种“花架子”式的创新,看似热闹,实则无根之木,脱离了西柏坡精神的本质内核。

西柏坡党员教育的真谛,在于引导干部深刻领悟“两个务必”的深邃思想,感受老一辈革命家谦虚谨慎、不骄不躁、艰苦奋斗的优良作风。思想上的“破藩篱”,要求培训设计和参与者必须勇于打破“为了创新而创新”的形式主义迷思,打破对过往经验路径的依赖,真正从如何更有效地激发干部党性修养、提升执政能力、强化宗旨意识出发去思考和实践。要引导干部在回顾历史、对照现实中,实现自我思想的净化与升华,为行动上的真创新奠定坚实根基。

二、行动上“下实功”:创新方法服务于教育实效,而非炫技

行动是思想的体现,也是检验创新真伪的试金石。西柏坡干部学院在培训方法上的探索与创新,必须始终围绕教育目标“下实功”。这意味着:

内容为王,形式为辅: 任何教学方法、技术手段的创新,都应服务于深化对西柏坡精神的理解,服务于解决干部实际工作中面临的现实问题。沉浸式体验、情景模拟、结构化研讨等方法的运用,要注重其内涵与革命历史、与当下实践的紧密结合,避免沦为浅尝辄止的“角色扮演”或空泛议论。

深入调研,精准施训: 创新需建立在深入了解培训对象需求的基础上。西柏坡干部培训加强训前调研,针对不同层级、不同领域干部的特点和短板,量身定制培训方案,确保创新举措能精准对接学员的“痛点”和“痒点”。

强化实践,链接现实: 将课堂延伸到历史现场的同时,更要引导干部思考如何将西柏坡精神转化为解决当代问题、推动地方发展的实际行动。可以结合案例教学、实地调研、项目式学习等方式,促使学员在“实景”中感悟,在“实战”中提升,确保创新方法最终落脚于推动工作的“实功”。

三、效果上“见真章”:以学员真收获、事业真发展衡量创新价值

创新的价值,最终要通过效果来检验。西柏坡党员教育的成效,不能只看培训过程多么新颖有趣,汇报总结多么天花乱坠,关键要看是否“见真章”:

学员党性修养是否得到实质性锤炼? 是否对“两个务必”有了更深刻的体认,理想信念更加坚定?

工作能力与作风是否实现有效提升? 是否将学习成果转化为谋划工作的新思路、破解难题的新方法、服务群众的新举措?工作中是否更能体现出艰苦奋斗、求真务实的作风?

对地方或部门发展是否产生积极推动作用? 培训结束后,学员是否能带来一些切实的改变,哪怕是一个小范围的效率提升、一个民生问题的有效解决,都是创新培训“见真章”的体现。

西柏坡干部学院建立科学的培训效果评估与跟踪反馈机制,不仅关注即时反应,更关注长期行为改变和组织绩效改善,以此倒逼培训创新的务实与深化。

西柏坡精神是我们党宝贵的精神财富,西柏坡干部培训是传承这一精神、加强党的建设的重要途径。面对时代发展的新要求,我们固然需要创新,但必须是扎根本质、务求实效的创新。唯有坚决摒弃“假把式”,坚持在思想上勇于“破藩篱”,在行动上持续“下实功”,才能在效果上最终“见真章”,让西柏坡党员教育真正成为淬炼干部党性、提升履职能力的红色熔炉,为走好新时代的“赶考”路提供源源不断的人才支撑和思想动力。

(作者:陈老师)